Die Schwanenburg

Das Wahrzeichen der Stadt Kleve

Es ist egal, von welcher Seite sich jemand der Stadt Kleve nähert, man wird immer den Schwanenturm sehen. Die ehrwürdige Burg ist das große Pfund der Stadt, Stolz ihrer Bewohner und Ziel vieler Besucher. Sie ist Sitz des Land- und Amtsgerichts.

Dank des Engagements des Klevischen Vereins für Kultur und Geschichte / Freunde der Schwanenburg e.V. steht der Schwanenturm für Besucher offen. Der Verein, der nach dem Zweiten Weltkrieg „Clevischer Heimatbund“ hieß, hat die Bauhütte Schwanenburg gegründet und für den Wiederaufbau des kriegszerstörten Turmes gesorgt. In den 1960er-Jahren wurde das Geologische Museum im Schwanenturm eingerichtet, wo es sich noch heute befindet.

Auch ein Teil des Spiegelturms wird vom Klevischen Verein genutzt. Im Stauferraum kann man sich zum Beispiel trauen lassen.

FAQ

Fragen rund um die Burg

Wann wurde die Schwanenburg gebaut?

Kann man den Schwanenturm besteigen?

Wie hoch ist die Schwanenburg?

Warum ist Kleve die Schwanenstadt?

Die Geschichte der Schwanenburg

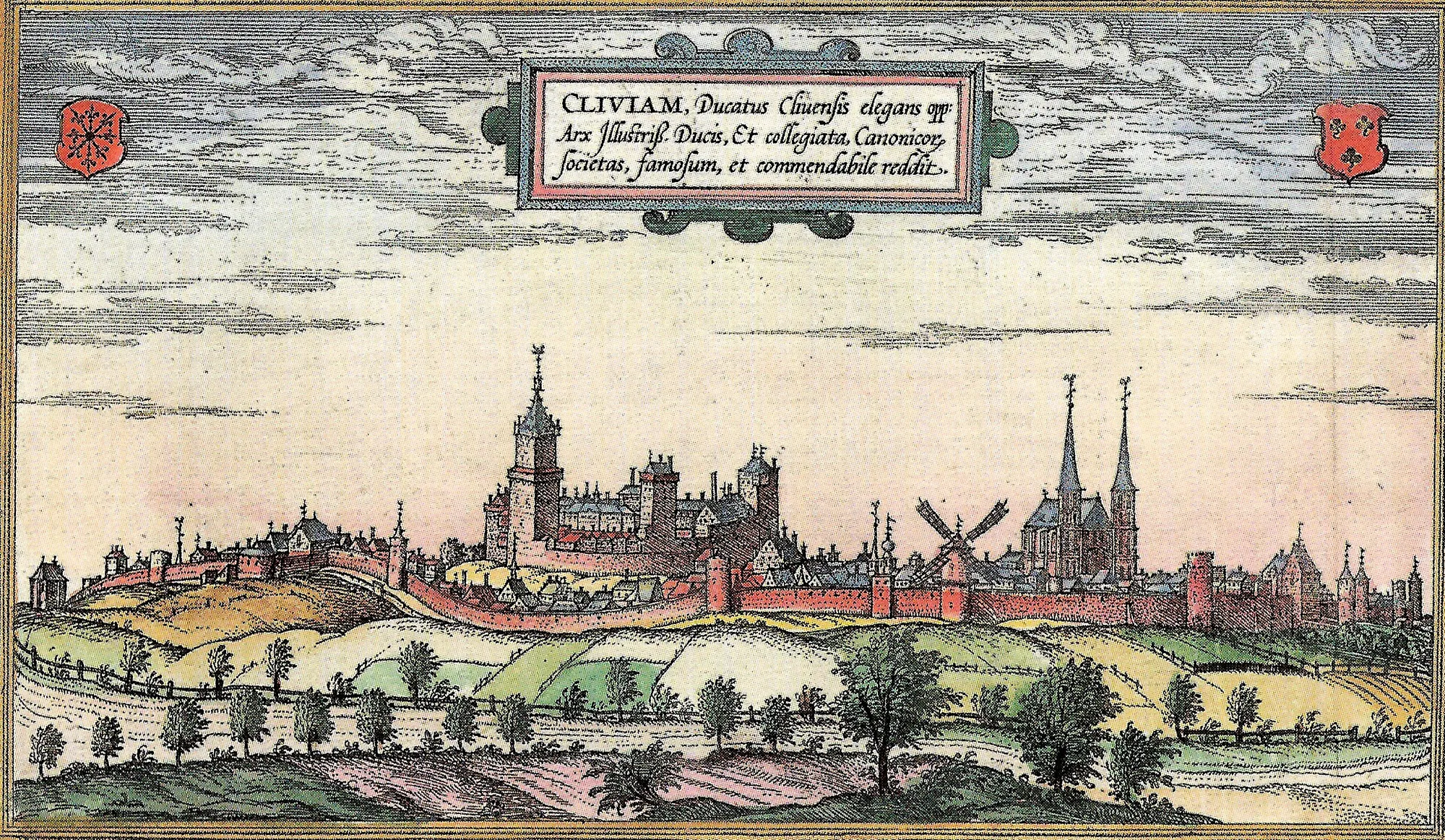

Die Anfänge der Burg auf dem Steilhang liegen um 1020, aus dieser Zeit gibt es jedoch keine Relikte. Als um 1180 der Rittersaal gebaut wurde, gab es bereits einen Bergfried und einen Burgbereich mit Innenhof. Die heute noch vorhandene Ringmauer sowie ein Brunnen im äußeren Burghof stammen ebenfalls aus dieser Zeit. Ab dem 15. Jahrhundert wurde die Burg unter den Klever Herzögen stetig erweitert, bis sie um 1600 ihre größte Ausdehnung hatte. Mitte des 17. Jahrhunderts wurde die mittelalterliche Anlage unter Johann Moritz von Nassau-Siegen, Statthalter des Großen Kurfürsten, und seinem niederländischen Architekten Pieter Post im Stil des Niederländischen Barocks umgebaut. Der schlossartige Quertrakt sowie die Arkaden im inneren und äußeren Burghof erinnern noch daran.

Zimelienturm, Johannesturm, Rittersaal, das Herzog-Wilhelm-Tor und weitere Gebäude verschwanden Ende des 18. Jahrhunderts. Verantwortlich dafür war die Vernachlässigung der Burg in preußischer Zeit. Fragmente des reich verzierten Rittersaals wurden später im Innenhof eingebaut, wo sie heute an zwei Eingängen (Schwanenturm und Schöffengerichtssaal) noch zu sehen sind.

Der Schwanenturm ist zweimal eingestürzt, jeweils an einem 7. Oktober. Im Jahre 1439 brach er erstmals ein. Adolf, der erste Herzog von Kleve, der kurz zuvor den Spiegelturm fertiggestellt hatte, ließ ihn wieder aufbauen und auch die vergoldete Wetterfahne in Form eines Schwans aufsetzen. Als die obere Hälfte des Turmes am 7. Oktober 1944 durch Kriegseinwirkung erneut zusammenbrach, wurde er bald wieder aufgebaut – und beim Richtfest mit dem geborgenen historischen Schwan gekrönt.

Nachdem Graf Adolf von Kleve-Mark im Jahre 1417 zum Herzog erhoben wurde, ließ er bald einen neuen Turm an Stelle eines älteren auf die Wehrmauer aus dem 12. Jahrhundert errichten. Die unteren beiden Räume mit Steingewölben wurden als Archiv genutzt, drei darüber liegende Geschosse waren mit Holzbalkendecken versehen. Um 1429 ist der Spiegelturm als Aufbewahrungsort für Archivalien belegt. Im obersten Geschoss könnte die „spigelkamer“ gelegen haben, nach der der Turm später benannt wurde. Im Mittelalter hieß der aus Backstein erbaute, rot geschlämmte Spiegelturm „roter Turm“ (rode tairn), im Gegensatz zum aus Tuffstein erbauten „grauen“ Schwanenturm. Spätestens ab 1600 wurden zumindest die unteren beiden Gewölberäume als Gefängnis genutzt – eine eindrucksvolle Tür erinnert noch an diese Zeit. Um 1883 diente der gesamte Turm als Gefängnis. Es wurde deshalb ein Treppenhaus angebaut, um die Räume im Obergeschoss besser zu erschließen. Dies ist heute noch gut an hellerem Stein erkennbar, der Turmcharakter ging dadurch jedoch etwas verloren. Auch der Spiegelturm erlitt beim Bombenangriff auf Kleve am 7. Oktober 1944 schwere Schäden. Diese wurden bis 1948 durch die Bauhütte Schwanenburg beseitigt. Bei dieser Gelegenheit wurden alle Fenster, die einst für die Nutzung als Gefängnis zugemauert worden waren, wieder geöffnet.

Der Verein der Freunde der Schwanenburg e.V. ließ Mitte der 1980er-Jahre die unteren beiden Gewölberäume restaurieren. Dabei wurde das alte Verlies mit der sieben Meter dicken Außenmauer als Nikolaus-Kapelle eingerichtet. Authentisch ist das allerdings nicht, denn die Kapelle hat sich an der Ostseite der Burg befunden, in der Nähe des heutigen Schöffengerichtssaales.

Im oberen Raum ist heute noch die alte Wehrmauer vom Ende des 12. Jahrhunderts zu sehen, sie ist an dieser Stelle vier Meter dick. In dieser Mauer befindet sich auch eine doppelsitzige Toilettenanlage mit einem schräg verlaufenden Schacht, durch den die Exkremente einst direkt nach draußen gelangten. Es war sogar möglich, die Toilette durch ausgesparte Mauerschächte regelmäßig mit Wasser durchzuspülen. Die rechte Toilettennische wurde beim Bau des Spiegelturms zugemauert, ebenso wie der Bogen, durch den man in Zeiten, als die Wehrmauer noch ihrem eigentlichen Zweck diente, auf der Mauerinnenseite entlanggehen konnte. Aus dem ehemaligen Durchgang wurde der sogenannte Schatzschrank. Noch heute ist gut erkennbar, dass der mit zwei Türen verschließbare Verschlag eine Art Geheimfach hatte.

Im Wesentlichen wird der Spiegelturm heute durch die Justiz genutzt, der obere Saal wird gelegentlich für kulturelle Veranstaltungen geöffnet. Die unteren Gewölberäume können bei Führungen gezeigt werden, kleinere Veranstaltungen und standesamtliche Trauungen sind hier ebenfalls möglich.